乳糖は、ほとんどの哺乳類の乳汁に自然に含まれている糖の一種である。

乳糖不耐症は、乳糖の吸収不良によって起こる腹痛、腹部膨満感、ガス、下痢などの症状を特徴とする疾患である。

人間の場合、ラクターゼと呼ばれる酵素が乳糖を分解して消化する役割を担っている。特に乳幼児の場合、母乳を消化するためにラクターゼが必要である。

しかし、一般的に子どもは成長するにつれて、ラクターゼの産生量が少なくなっていく。

大人になるまでに、牛乳に含まれる乳糖を適切に消化するためのラクターゼが十分に作られなくなり、乳製品を摂取したときに症状が出る人が70%にも上る。これは特に非ヨーロッパ系の人に多く見られる。

また、手術後やウイルス・細菌感染などの胃腸の病気により、乳糖不耐症になる方もいる。

乳糖不耐症の代表的な5つの兆候と症状をご紹介する。

1. 胃の痛みと膨満感

胃痛や腹部膨満感は、子どもから大人まで、乳糖不耐症の一般的な症状である。

体内で乳糖を分解できない場合、腸内を通過して大腸に到達する。

乳糖などの炭水化物は、大腸を覆う細胞には吸収されないが、そこに生息する微生物叢と呼ばれる自然界の細菌によって発酵・分解されることができる。

この発酵により、短鎖脂肪酸と、水素、メタン、二酸化炭素のガスが発生する。

その結果、酸やガスが増加し、胃痛やけいれんを引き起こすことがある。痛みは通常、おへその周りやおなかの下半分に生じる。

膨満感は、大腸内の水分やガスが増加し、腸の壁が伸びることによって起こるもので、膨張とも呼ばれる。

興味深いことに、膨満感や痛みの量は摂取した乳糖の量とは関係なく、膨満感に対する個人の感受性が関係している。したがって、症状の頻度や重さには個人差が大きい。

最後に、膨満感、膨張感、痛みにより、人によっては吐き気や嘔吐を催すことがある。これはまれだが、小児を含むいくつかのケースで観察されている。

胃痛や腹部膨満感は、食べ過ぎや他の吸収不良、感染症、薬物、その他の病気など、他の原因から生じる可能性がある一般的な症状であることに留意することが重要である。

概要: 胃痛や腹部膨満感は乳糖不耐症でよく見られる。これらは、体が未消化のままにしておいた乳糖を大腸内の細菌が発酵させ、過剰なガスと水分をもたらすときに引き起こされる。痛みは、おへそやお腹の下あたりに現れることが多い。

2. 下痢

下痢とは、便の回数、流動性、量のいずれかが増加した状態を指す。公式には、24時間以内に7オンス(200グラム)以上の便を出すと下痢と分類される。

乳糖不耐症は、大腸内の水分量が増加し、便の量や液体量が増えることで下痢を引き起こす。成人よりも乳幼児に多くみられる。

大腸では、微生物叢が乳糖を短鎖脂肪酸とガスに発酵させる。これらの酸の大部分(すべてではない)は、大腸に吸収される。残った酸と乳糖は、体内で大腸に放出される水分量を増加させる。

一般に、下痢を起こすには、1.6オンス(45グラム)以上の炭水化物が大腸に存在する必要がある。乳糖の場合は、大腸に到達する前に消化されないと仮定すると、3〜4カップ(約750ml〜1リットル)の牛乳を飲んだのと同じ量に相当する。

しかし、下痢の原因となる炭水化物のすべてが乳糖に由来しているわけではない。健康な人の場合、摂取した炭水化物の2〜20%が消化されずに大腸に到達する。

最後に、乳糖不耐症以外にも、下痢の原因はたくさんある。食事、他の吸収不良、薬物、感染症、炎症性腸疾患などである。

概要: 乳糖不耐症は、下痢、または便の頻度、流動性、量の増加を引き起こす可能性がある。未消化の乳糖が大腸で発酵し、短鎖脂肪酸を生成して腸内の水分量を増加させると起こる。

3. ガスの増加

大腸で乳糖が発酵すると、水素、メタン、二酸化炭素などのガスが発生しやすくなる。

乳糖不耐症の人は、大腸の微生物叢が乳糖を酸やガスに発酵させるのが非常に上手になる。その結果、大腸でより多くの乳糖が発酵され、鼓腸がさらに増加する。

ガスの発生量は、微生物叢の効率の違いや、大腸でのガスの再吸収率の違いにより、人によって非常に大きな差がある。

興味深いことに、乳糖の発酵で発生するガスは無臭である。鼓腸の臭いは、炭水化物ではなく、腸内のタンパク質が分解されることで発生する。

概要: 大腸で乳糖が発酵すると、鼓腸が増加することがあるが、その程度は人によって大きく異なる。乳糖の発酵により発生するガスは無臭である。

4. 便秘

便秘は、便が硬くて回数が少ない、不完全な排便感、胃の不快感、膨満感、過度の緊張を特徴とする。

下痢に比べればずっと稀な症状だが、これも乳糖不耐症の兆候のひとつである。

大腸内の細菌が未消化の乳糖を発酵させると、メタンガスが発生する。メタンガスは、食物が腸内を移動する時間を遅くし、人によっては便秘につながると考えられている。

これまでのところ、メタンの便秘作用は、過敏性腸症候群や細菌の過剰繁殖のある人たちでのみ研究されている。そのため、便秘は乳糖不耐症の症状として報告されているが、一般的なものではない。

その他の便秘の原因としては、脱水、食物繊維の不足、特定の薬物、過敏性腸症候群、糖尿病、甲状腺機能低下症、パーキンソン病、痔などが挙げられる。

概要: 便秘は乳糖不耐症の症状としては稀なものである。これは、腸の通過時間を遅くする結腸でのメタン生成の増加によって引き起こされると考えられている。乳糖不耐症の人の便秘について、より多くの研究が必要である。

5. その他の症状

乳糖不耐症の主な症状は胃腸だが、いくつかの事例では以下のような他の症状も報告されている:

- 頭痛

- 疲労感

- 集中力の欠如

- 筋肉痛・関節痛

- 口内炎

- 排尿障害

- 湿疹

しかし、これらの症状は乳糖不耐症の真の症状として確立されておらず、他の原因がある可能性もある。

また、牛乳アレルギーの方の中には、自分の症状を乳糖不耐症と誤認してしまう方もいる。

牛乳アレルギーを持つ人は最大で5%で、子供に多く見られる。

牛乳アレルギーと乳糖不耐症は関係ないが、よく併発するため、症状の原因を特定するのが難しくなることがある。

牛乳アレルギーの症状には以下のようなものがある:

- 発疹・湿疹

- 嘔吐、下痢、腹痛など

- 気管支喘息

- アナフィラキシー

乳糖不耐症と異なり、牛乳アレルギーは生命を脅かす可能性があるため、特に小児の場合は症状を正確に診断してもらうことが重要である。

概要:その他、頭痛、疲労感、湿疹、筋肉痛や関節痛などの症状が報告されているが、これらは本当の症状として確認されているわけではない。乳糖不耐症と、命にかかわる牛乳アレルギーを混同しないことが重要である。

乳糖不耐症の症状がある場合の対処法

乳糖不耐症の症状はかなり一般的なので、食事から乳製品を除去する前に正確な診断を受けることが重要である。

症状が出たから乳糖不耐症だと思っている人の多くは、乳糖を正常に吸収していることが分かっている。

乳糖不耐症の診断には、呼気中水素濃度測定法がよく用いられる。これは、1.8オンス(50グラム)の乳糖を摂取し、呼気中の水素濃度の上昇を調べるもので、大腸で乳糖を発酵させるバクテリアによって引き起こされるものだ。

興味深いことに、乳糖吸収不良の人の最大20%は陽性とならず、陽性でも全く症状が出ない人もいる。

吸収不良の人すべてが乳糖不耐症であるとは限らないからだ。

乳糖不耐症は、報告された症状の有無によって定義され、それは人が吸収不良の影響に対してどの程度敏感であるか、また食事中の乳糖の量に依存する。

乳糖不耐症の治療には、通常、牛乳、チーズスプレッド、クリーム、アイスクリームなどの高乳糖食品を制限または回避することが必要である。

しかし、乳糖不耐症の人は、特に1日を通して牛乳を飲む場合、1カップ(240ml)までは許容できることが多い。これは、0.4~0.5オンス(12~15グラム)の乳糖に相当する。

さらに、チーズやヨーグルトなどの発酵乳製品によく耐えられる人が多いので、これらの食品は症状を起こさずにカルシウムの必要量を満たすのに役立つかもしれない。

概要: 乳糖不耐症の症状がある場合、医師は水素呼気試験を行って診断を下すことがある。治療には通常、牛乳のような高乳糖食品を避けることが含まれるが、それでも少量であれば耐えられるかもしれない。

概要

乳糖不耐症は非常に一般的であり、全世界で70%の人が罹患していると言われている。

主な症状は、胃痛、腹部膨満感、下痢、便秘、ガス、吐き気、嘔吐などである。

その他、頭痛、倦怠感、湿疹などの症状も報告されているが、これらは稀なケースであり、確立したものではない。湿疹などの牛乳アレルギーの症状を乳糖不耐症と誤解している人が時々いる。

乳糖不耐症の症状がある場合、水素呼気試験は、あなたが乳糖吸収不良であるか、あなたの症状が他の何かによって引き起こされているかを判断するのに役立つ場合がある。

治療には、牛乳、クリーム、アイスクリームなど、食事から乳糖の供給源を減らすか、取り除くことが必要である。ただし、乳糖不耐症の人の多くは、1カップ(240ml)までの牛乳であれば、症状を感じることなく飲むことができる。

あなたへの提案: 過敏性腸症候群の9つの兆候と症状

症状の重さには個人差があるので、自分に合った乳製品の量を見つけることが大切である。

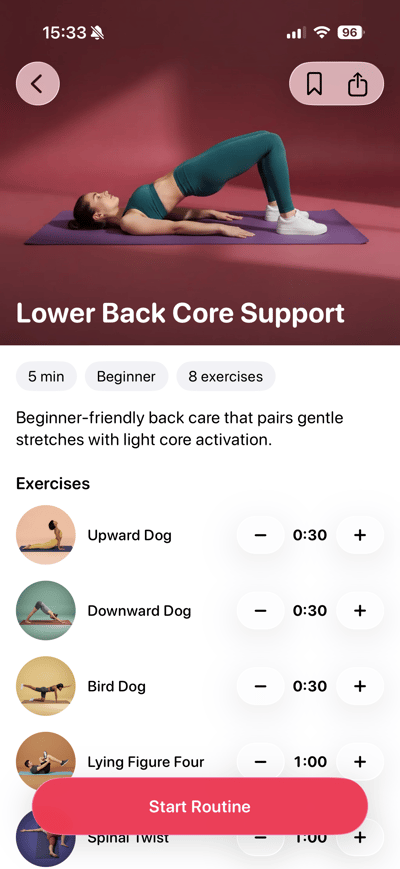

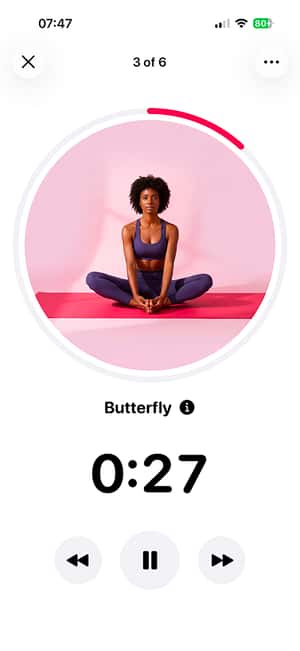

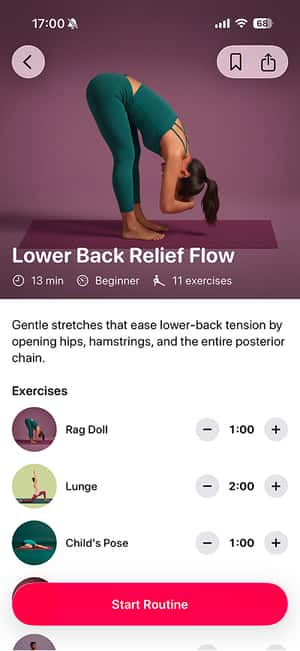

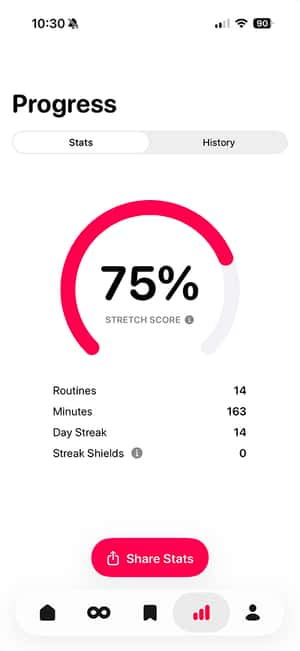

体重を減らす

体重を減らす

筋肉を増やす

筋肉を増やす

健康的に食べる

健康的に食べる

新しい料理を探る

新しい料理を探る

App Storeで入手

App Storeで入手