世界中の人々に愛されているお茶。

緑茶も紅茶もカメリアシネンシスという植物の葉から作られます。

両者の決定的な違いは、紅茶は酸化しており、緑茶は酸化していないことです。

紅茶を作るには、まず茶葉を圧延し、空気に触れさせて酸化反応を起こします。この反応により、茶葉は暗褐色になり、風味が増していきます。

一方、緑茶は酸化しないように加工されているため、紅茶に比べて色が薄いです。

この記事では、緑茶と紅茶の研究結果をもとに、どちらがより健康的かを探ります。

緑茶と紅茶の共通点

緑茶と紅茶には違いがありますが、同じような健康効果が期待できます。

緑茶と紅茶が心臓を守る

緑茶にも紅茶にも、ポリフェノールと呼ばれる抗酸化物質が豊富に含まれています。

具体的には、ポリフェノールの一種であるフラボノイドが含まれています。

しかし、それぞれに含まれるフラボノイドの種類や量は異なります。例えば、緑茶にはエピガロカテキン-3-ガレート(EGCG)が多く含まれ、紅茶にはテアフラビンが豊富に含まれています。

緑茶や紅茶に含まれるフラボノイドは、心臓を保護すると考えられています。

ある動物実験では、緑茶と紅茶が同等の効果を持ち、血管のプラーク形成を最小量で26%、最大量で68%防ぐことができたという結果があります。

また、どちらのお茶もLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪を減らす効果があることもわかりました。

さらに、10件以上の質の高い研究を調査した2つのレビューでは、緑茶と紅茶を飲むと血圧が下がるという結果が出ています。

さらに、緑茶の研究に関する別のレビューによると、1日1〜3杯の緑茶を飲む人は、1日1杯以下の人に比べて、心臓発作と脳卒中のリスクがそれぞれ19%と36%減少したとのことです。

同様に、少なくとも3杯の紅茶を飲むことで、心臓病のリスクを11%減らすことができます。

緑茶と紅茶が脳の機能を高める可能性

緑茶にも紅茶にも、興奮剤として知られるカフェインが含まれています。

緑茶は紅茶よりもカフェイン含有量が少なく、8オンス(230ml)のカップ1杯あたり約35mgであるのに対し、同じ量の紅茶は39~109mgです。

カフェインは、抑制性の神経伝達物質であるアデノシンをブロックすることで、神経系を刺激します。また、ドーパミンやセロトニンなどの気分を高める神経伝達物質の放出を助けます。

その結果、カフェインは注意力、気分、警戒心、反応時間、短期記憶を高めることができます。

緑茶や紅茶には、コーヒーには含まれていないアミノ酸のL-テアニンも含まれています。

L-テアニンは血液脳関門を通過し、脳内の抑制性神経伝達物質であるガンマ-アミノ酪酸(GABA)の放出を誘発し、リラックスしながらも注意力のある状態をもたらすと考えられています。

同時に、気分を高めるホルモンであるドーパミンとセロトニンの分泌を促進します。

L-テアニンはカフェインの効果をバランスよく発揮すると考えられています。ある研究では、L-テアニンとカフェインを一緒に摂取した人は、どちらか一方を単独で使用した場合よりも注意力が向上したという結果が出ており、この2つの物質の組み合わせが相乗効果をもたらす可能性もあります。

一般的には、緑茶の方が紅茶よりもL-テアニンの含有量が若干多いですが、量にはかなりの差があります。

緑茶も紅茶も、コーヒーのような落ち着きのなさを感じさせずに気分を高めたい人には、コーヒーの代わりに最適です。

概要: 緑茶と紅茶には、強い抗酸化作用を持つポリフェノールが含まれており、心臓病のリスクを軽減する可能性があります。また、どちらのお茶にも、注意力や集中力を高めるカフェインや、ストレスを解放して体を落ち着かせるL-テアニンが含まれています。

緑茶には強力な抗酸化物質EGCGが豊富に含まれている

緑茶には、強力な抗酸化物質であるエピガロカテキン-3-ガレート(EGCG)が含まれています。

緑茶にはカテキンや没食子酸など他のポリフェノールも含まれていますが、EGCGが最も強力で、緑茶の健康効果の多くを担っていると考えられています。

緑茶に含まれるEGCGがもたらす可能性のある効果は以下の通りです:

- 癌:緑茶に含まれるEGCGが、がん細胞の増殖を抑制し、がん細胞を死滅させることが試験管内で確認されています。

- アルツハイマー型認知症:EGCGは、アルツハイマー病患者に蓄積されるアミロイド斑の弊害を軽減する可能性があります。

- アンチファティーグ:EGCGを含む飲料を摂取したマウスは、水を摂取したマウスに比べて疲れるまでの泳ぐ時間が長くなったという研究結果があります。

- 肝臓保護:EGCGは、高脂肪食を摂取したマウスの脂肪肝の発生を抑制することが示されています。

- 抗菌:この抗酸化物質は、細菌の細胞壁にダメージを与え、さらにいくつかのウイルスの感染を減少させる可能性があります。

- 鎮静効果:脳内の受容体と相互作用して、体を落ち着かせる効果を発揮する可能性があります。

緑茶に含まれるEGCGに関する研究の多くは、試験管や動物実験で行われてきましたが、今回の研究結果は、緑茶を飲むことで得られると長年言われてきた効果に信憑性を与えるものです。

概要: 緑茶に含まれるEGCGという抗酸化物質は、試験管や動物実験で、がんや細菌と戦い、脳や肝臓を保護することが実証されています。

紅茶には有益なテアフラビンが含まれている

テアフラビンは、紅茶に特有のポリフェノールの一群です。

紅茶の酸化過程で生成され、紅茶に含まれるポリフェノールの3~6%を占めます。

テアフラビンには多くの健康上の利点があるようですが、それらはすべて抗酸化力に関連しています。

これらのポリフェノールは、フリーラジカルによるダメージから脂肪細胞を保護し、体内での自然な抗酸化物質の生成をサポートする可能性があります。

さらに、心臓や血管を保護する効果もあります。

ある動物実験では、テアフラビンが炎症を抑え、血管の拡張を助ける一酸化窒素の利用率を高めることで、血管内のプラーク形成のリスクを下げることがわかりました。

さらに、テアフラビンはコレステロール値や血糖値を著しく低下させることがわかっています。

脂肪の分解を促進する可能性もあり、肥満の解消に役立つ可能性があると考えられています。

紅茶に含まれるテアフラビンは、緑茶に含まれるポリフェノールと同等の抗酸化力があると考えられています。

概要: テアフラビンは、紅茶に特有の成分です。抗酸化作用により、血管の機能を改善し、脂肪の減少をサポートすることが期待されています。

どちらを飲むべきか?

緑茶と紅茶の効果はほぼ同じです。

ポリフェノールの成分は異なりますが、血管に良い影響を与えるという点では同じです。

多くの研究では、緑茶の方が紅茶よりも強い抗酸化作用があるとされていますが、ある研究では、緑茶と紅茶が同等の抗酸化作用を持つとされています。

どちらにもカフェインが含まれていますが、紅茶の方が多く含まれているため、カフェインに敏感な方には緑茶の方がお勧めです。さらに、緑茶にはL-テアニンが多く含まれており、心を落ち着かせる効果があり、カフェインの影響を和らげます。

しかし、コーヒーほど強くないカフェインブーストを求める場合は、紅茶が最適な選択肢となるでしょう。

紅茶にも緑茶にもタンニンが含まれており、タンニンはミネラルと結合してその吸収能力を低下させるので注意が必要です。そのため、お茶は食間に飲むのがよいでしょう。

概要: 緑茶の方が紅茶よりも若干抗酸化作用に優れているかもしれませんが、強力なカフェインを摂取したい場合は紅茶が最適です。

ボトムライン

緑茶と紅茶には、心臓や脳を含む同様の健康効果があります。

緑茶にはより強力な抗酸化物質が含まれている可能性がありますが、一方のお茶が他方のお茶よりも強く有利であるという証拠はありません。

どちらも覚醒作用のあるカフェインと鎮静作用のあるL-テアニンを含みます。

要するに、どちらも食事に加えるには最適なのです。

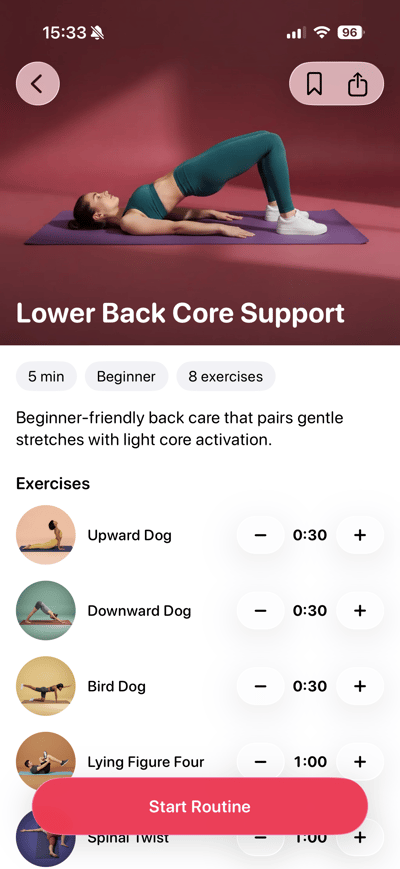

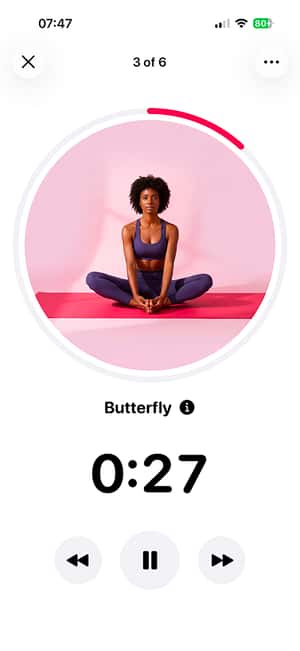

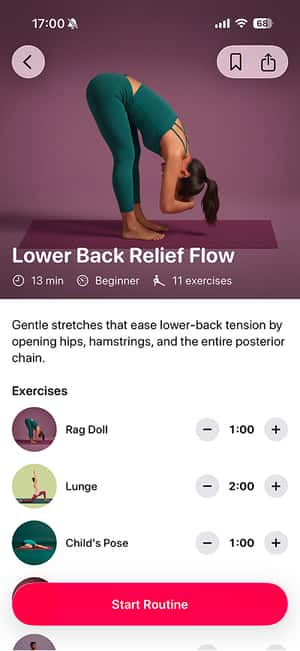

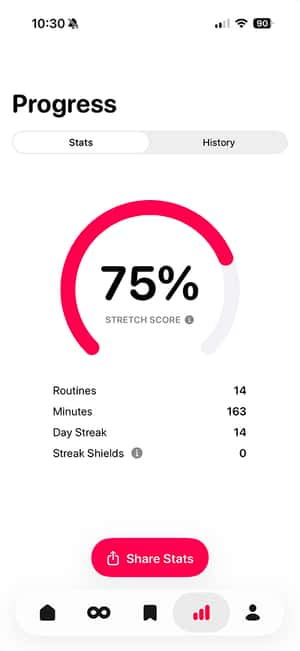

体重を減らす

体重を減らす

筋肉を増やす

筋肉を増やす

健康的に食べる

健康的に食べる

新しい料理を探る

新しい料理を探る

App Storeで入手

App Storeで入手